『薬膳』という言葉は日本でも浸透し、薬膳カレー、薬膳鍋などの飲食店も増えましたよね。でも、薬膳ってそもそもなんぞや?と。

体に良さそうだけど、自分で作れるの?専門知識のある人しか作れないの?いろんな疑問をお持ちの方も多いはず。

そんな方でも、まずこれだけは知っておくと使える『薬膳の基本の考え』、『良くある質問』を簡単にお伝えします。

Contents

薬膳の基本の考え

『薬膳』とは、病気を未然に防ぐ中医学(中国伝統医薬学)の考えに基づき、からだのバランスを整え、おいしく食べながら体調管理をすることです。

そんな薬膳を作るときは、食材の持つ「性質」「季節」「体質」などを考えます。

具体的には、冷え性や肌荒れ、肩こり、むくみといった体の不調を改善し、健康なからだ作りを促す食事です。それ以外にも生理痛、イライラ、更年期障害などありとあらゆるお悩みに合わせて考えます。

栄養学の部分である、『◯◯と◯◯という食材を組み合わせると消化が高まる』といったように、

薬膳にも『AとBと食材を組み合わせることで相乗効果でより改善力が高まる』いった作用があります。

薬膳料理は特別な食材が必要なの?

薬膳と聞くと、生薬や薬草を使った料理が思い浮かびますか?もしくは、見慣れない素材を使った料理をイメージしますか?

確かに中医学(中国伝統医薬学)の考えに基づき考えられたレシピなので、日本ではなかなか聞き慣れない、見慣れない食材を使うこともあります。

しかし、実際はそんなことはなく普段スーパーで売られている身近な食材で作れます。人参、キャベツ、玉ねぎ、大根、りんごなども薬膳の食材です。

おかゆだって立派な薬膳。むしろ、薬膳の基本中の基本です!

↓黒豆だって薬膳食材です。

|

|

『薬食同源』っていうけど、薬が入ってるの?

中医学には「薬食同源(やくしょくどうげん)」という言葉があります。これは食事に薬を入れるということではなく、“日々の食事こそ良薬”という意味です。

つまり、からだにとって良い食材を日常的に食べて健康を保てば、とくに薬など必要とせずに生きていけるということ。

バランスの良い食事というのは、カロリーや栄養素の計算だけではなく、食材の持つ『味と性質』からレシピを考えることが薬膳の基本です。

薬膳を食べる時の3つのポイント

薬膳料理や漢方をお伝えしてると「からだに良い薬膳、漢方を教えて!」と言われることも少なくありません。しかし、薬膳も漢方もその人の体調や不調に合わせて組み合わせ提案するもの。

世界中のみーんなにとって良い”薬膳”や”漢方”というのはないんです。まずは、自分が”改善したいこと”や”季節ごとに気をつけたいこと”に注目して続けることです。

その基本が、これからお伝えるす3つのポイントなんです。

1.体質にあった食材を選ぶ

暑がりさん、寒がりさんといったようにそれぞれ体質があります。いくら体に良い食材だからといっても暑がりさんが体を温める食材ばかり食べていたら、ニキビが悪化したり、汗が止まらなくなったり…

やはり、それぞれの体質はとっても大切です。

↓夏の熱こもり”赤ニキビ”にはゴーヤがおススメ。

5月8日は #ゴーヤの日

小さい頃は苦手だったゴーヤも今は大好きに。薬膳で苦味は、心の熱を穏やかにする食材。ニキビ、頭皮のベタつき、ほてり、日焼けした日など、身体に熱がこもってる時に◎実はビタミンCもめちゃんこ多い。これから夏にかけえゴーヤチャンプルの出番が増えそう☺︎ pic.twitter.com/1WExTyUmVI— てまり@髪と心の薬膳 (@temariyakuzen) May 8, 2022

2.体調にあった食材を選ぶ

喉が痛いのに、ニキビに良い薬は飲みませんよね?体質と同じように、改善したい症状や不調に合わせて食材を選び、組み合わせることが大切です。

喉の不快感におススメのレシピ↓

【喉のイガイガには大根蜂蜜🍯】

喉がイガイガ、もしくはなんか変だぞ?って時におススメの一品。大根を角切りにカットして蜂蜜をかける→1時間以上冷蔵庫で放置。汁だけを大さじ1くらい飲む。簡単な喉のお手当。何度も助けられてます。とにかく初期対応ですよ🔰 pic.twitter.com/gyxb9WdUqJ

— てまり@食から髪を育む (@temariyakuzen) October 28, 2021

3.旬の食材を使う

栽培技術が上がり、年中同じ食材が食べられるようになってきましたが、やはり旬の食材は栄養価も高く、一番取り入れたい食材。

春夏秋冬、栄養価のいちばん良いものを良い時に取り入れることが大切です。

【ほうれん草を食べる】

冬が旬のほうれん草は夏に比べ鉄分が約3倍!肌に艶がない、髪パサパサ、貧血、顔が青白いなど、気血不足におすすめ✨白髪予防に役立つ葉酸、鉄分の吸収を助けるビタミンCも豊富。根元の赤みが強いほど、甘みが強くミネラルがたっぷりなので要チェックです#今日の髪育習慣 pic.twitter.com/bvjHT47l40

— てまり@髪と心の薬膳 (@temariyakuzen) December 11, 2021

薬膳を取り入れて心とからだのバランスを整えよう!

いかがでしたか?良くある質問と基本をお伝えしました。調子が悪くなってから薬で治療するのではなく、日々の食こそが薬です。薬膳の知恵は、未病先防の中でも、一番取り入れやすい健康法かもしれませんね。

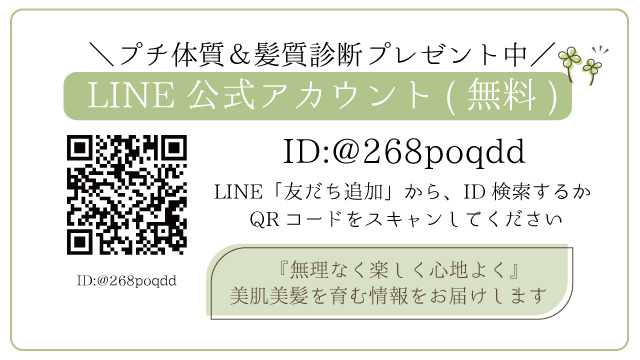

★自分の体質・髪質をチェックしたい方は、こちらを↓

てまりLINE公式アカウント登録(無料)はこちらを↓

ORを読み込んでいただくか、

こちらをクリックすると友達申請ができます↓

ID:@268poqdd

https://lin.ee/9pOxrDM

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1e99b108.b3115e39.1e99b109.1e2818c3/?me_id=1261122&item_id=10371135&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakuten24%2Fcabinet%2F534%2F4932828026534.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)